母が胃の手術をしたのですが、今現在も自宅療養中です。

入院前に比べて1度の食事の量が3分の1以下に減ってしまいました。

病人も他の家族も同じ食器に盛りつけて、なるべく決まった時間にいっしょにいただくようにしています。

「親子で学ぶ食卓の基本」(女子栄養大学 香川芳子 監修 優しい食卓 編)に、「どんな料理でもおいしそうに見せてくれる」と載っていたので、白い器を心がけて使っています。

白い角皿を絵を描くときのキャンパスに見立てて、いろいろな味を少しづつ載せています。

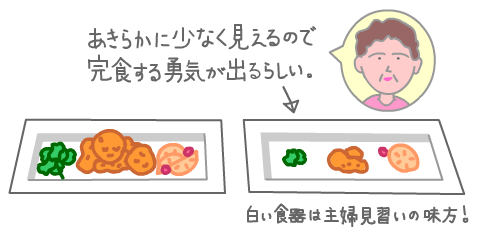

食の細い人というのは、どっさり盛られたごはんやおかずを目にしただけで「うわ〜無理!」と思うようです。

病人には消化のよい部分だけを他の人よりうんと小さく盛りつけています。たとえばほうれん草のおひたしなら、柔らかい葉の部分だけを選ぶように気をつけます。

同じ器が並んでいると、一皿だけ「ずっと量が少ない」ということが一目瞭然でわかります。それが病人にとっては、「最後まで食べる勇気」につながっているようなのです。

たしかに白いお皿はおかずの組み合わせをカラフルに見せてくれます。病人も食欲を失うことなく、盛られた分はきちんと食べることができます。いまのところ体力キープに成功しています。

まだいいことがありました。

病人に合わせて、家族全員の食事の時間もゆっくり長くなりました。その結果、なんとメタボリック寸前だった田部の体重も減りました。「親子で学ぶ食卓の基本」よ、ありがとう!